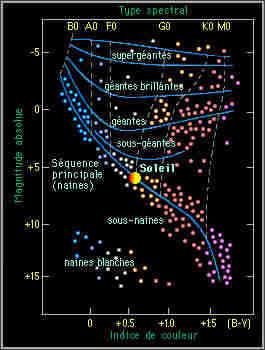

Evolution stellaire. Tracé schématique

de l'évolution d'une étoile de la masse du Soleil sur le diagramme de

Hertzsprung-Russell |

Enchaînement des modifications que

connaît une étoile au cours de son existence, depuis sa naissance hors du

milieu interstellaire jusqu'à son extinction finale après combustion de son

carburant nucléaire. Les étoiles se forment en amas dans les nuages de gaz

et de poussière de la matière interstellaire. En se condensant et en

s'effondrant, la matière de la protoétoile provoque par libération d'énergie

gravitationnelle une élévation de température suffisante pour atteindre le

point de fusion de l'hydrogène en hélium. La durée de ce processus dépend

fortement de la masse de la protoétoile. Une étoile d'une masse égale à 10

fois celle du Soleil se forme en 300 000 ans, alors qu'il faut 30 millions

d'années pour que naisse une étoile de la masse du Soleil. La combustion de

l'hydrogène se poursuit jusqu'à son épuisement. Durant cette période,

l'étoile se trouve sur la séquence principale du diagramme de Hertzsprung-

Russell (voir article et tableau au dessus).

Sa durée est, elle aussi, inversement

proportionnelle à la masse de l'étoile. Ainsi, la durée de la séquence

principale du Soleil est de 10 milliards d'années (dont la moitié s'est déjà

écoulée), alors qu'elle n'est que de 500 millions pour une étoile trois fois

plus lourde. Lorsque la fusion de l'hydrogène s'arrête (par manque de

combustible), des ajustements se produisent pour compenser la perte de la

source d'énergie, qui modifient radicalement la structure de l'étoile. Le

noyau de l'étoile se contracte alors rapidement et libère une énergie

gravitationnelle qui chauffe les couches externes d'hydrogène jusqu'à

déclencher leur fusion. Celle-ci ne se déroule plus au sein du noyau, mais

dans une enveloppe située autour de lui. Le nouveau flux d'énergie produit

par cette fusion repousse progressivement vers la périphérie les couches

externes de l'étoile.

Durant leur expansion, les gaz se

refroidissent et forment ce que l'on nomme une géante rouge. L'effet combiné

de l'augmentation de la taille et de la diminution de la température permet

de maintenir une luminosité quasiment constante. Durant la combustion des

couches externes d'hydrogène, le noyau d'hélium se contracte à son tour

jusqu'à atteindre une température de 100 millions de degrés, soit le niveau

suffisant pour que sa fusion en carbone et en oxygène puisse commencer. La

nature et le contenu des phases postérieures à la combustion de l'hélium

dépendent de la masse de l'étoile. Au sein des étoiles les plus lourdes, la

contraction du noyau se reproduit après l'épuisement de chaque combustible

et permet d'enclencher la fusion d'un élément plus lourd. Ces processus

peuvent conduire en dernier lieu à une sìtuation où le noyau a été converti

en fer, alors que brûlent simultanément dans une série d'enveloppes

successives, du silicium, de l'oxygène, du carbone, de l'hydrogène et de

l'hélium.

étoile et sa nébuleuse.

étoile et sa nébuleuse.

Lorsqu'une étoile a développé un noyau

de fer d'une masse équivalente à celle du Soleil, aucune réaction ne peut

plus se produire. Le noyau se contracte alors un nouvelle fois jusqu'à

imploser et à déclencher une explosion de supernova. Le noyau dépouillé qui

demeure devient alors une étoile à neutrons. Au sein d'étoiles de masse plus

faible telles que le Soleil, la température ne s'élève jamais suffisamment

pour déclencher les phases de combustion postérieures à celles de

l'hydrogène et de l'hélium au sein d'enveloppes concentriques. Des

instabilités se manifestent alors, qui conduisent les couches externes de

l'étoile à se séparer du noyau pour former une enveloppe de gaz en

expansion, appelée nébuleuse planétaire, qui se disperse progressivement

dans l'espace. Il est d'ailleurs probable, durant les dernières phases de

leur évolution notamment, qu'une grande partie de la masse des étoiles soit

perdue par l'effet du vent stellaire. Le noyau qui demeure alors se

refroidit et rétrécit jusqu'à avoir une taille voisine de de celle de la

Terre. La matière dégénère et forme alors une naine blanche, privée de

source interne d'énergie, mais qui rayonne encore et continue de se

refroidir progressivement.

L'évolution d'une étoile est souvent

illustrée par le dessin de sa trajectoire sur un diagramme de Hertzsprung-

Russell. Le schéma montre le tracé de l'évolution du Soleil. Pour les amas

d'étoiles, ce même diagramme montre l'effet de la masse sur le rythme de

l'évolution stellaire et peut être utilisé afin de déterminer leur âge. Le

schéma d'évolution décrit jusqu'ici ne concerne que des étoiles seules. Il

peut être totalement différent dans les cas de systèmes binaires ou

multiples si un transfert de masse se produit. |

Tableau de l'alphabet grec

Tableau de l'alphabet grec

étoile et sa nébuleuse.

étoile et sa nébuleuse.